『No.1マーケティング調査の考え方』では、

No.1マーケティングを効果的なものとするためのポイントや留意事項を

コラムシリーズ形式でお届けしています。

第4回目となる今回は、コンシューマーを対象とした定量系調査ではない、

我々が「インダストリー系」等と呼んでいる、「業界調査系」のNo.1調査について、

そのポイントをご紹介いたします。

◆第1回 「No.1マーケティングの種類とその効果」はコチラ

◆第2回 「何のためのNo.1マーケティング?」はコチラ

◆第3回 「コンシューマー系No.1調査のポイント」はコチラ

我々が「インダストリー系」等と呼んでいる、「業界調査系」のNo.1調査について、

そのポイントをご紹介いたします。

◆第1回 「No.1マーケティングの種類とその効果」はコチラ

◆第2回 「何のためのNo.1マーケティング?」はコチラ

◆第3回 「コンシューマー系No.1調査のポイント」はコチラ

1.「この商材でNo.1調査は無理」って本当?

普段目にする「No.1」表示の多くは、POSデータ等の既存データや公開情報、または前回ご紹介したような対コンシューマーの定量調査に基づく「No.1」が比較的多いかもしれません。

しかし、我々は既存情報がなく定量的な把握・検証が難しい商材のNo.1調査も手掛けています。

例えば、以下のような事例があります。

・金融商品 融資実績No.1

・某設備のある住宅の施工実績 世界記録

・特定の家具 シェアNo.1

・某形態の学習塾 生徒数・教室数 No.1

一般的にあまり情報が出回っていないBtoB系の商材や、ニッチな製品・サービスについてもNo.1検証を行っており、これは主に業界調査的な手法により実現しています。「売上No.1のはずだけど、調査はできないだろうな…」「この業態はニッチだけど、店舗数日本一なんだよな…No.1って言えたら販促しやすいだろうな…」とお考えの皆さん、諦めるのは少し早いかもしれません。

しかし、我々は既存情報がなく定量的な把握・検証が難しい商材のNo.1調査も手掛けています。

例えば、以下のような事例があります。

・金融商品 融資実績No.1

・某設備のある住宅の施工実績 世界記録

・特定の家具 シェアNo.1

・某形態の学習塾 生徒数・教室数 No.1

一般的にあまり情報が出回っていないBtoB系の商材や、ニッチな製品・サービスについてもNo.1検証を行っており、これは主に業界調査的な手法により実現しています。「売上No.1のはずだけど、調査はできないだろうな…」「この業態はニッチだけど、店舗数日本一なんだよな…No.1って言えたら販促しやすいだろうな…」とお考えの皆さん、諦めるのは少し早いかもしれません。

2.調査設計に必要な網羅性・客観性

本コラムの第2回では、No.1調査における競争カテゴリーと評価軸の考え方をご紹介しました。

業界調査系のNo.1調査では、これに加えて「競争相手は誰か?」つまり「誰と比較してNo.1なのか」についても入念な整理が必要になります。

競争相手を抜け漏れなく把握し、同じ土俵に乗せなければ、自信をもって「No.1」とは言えない、と我々は考えています。

事実、我々にご相談いただく業界調査系のNo.1調査は、この点がネックとなり、ご提案に至らないケースもあります。「比較対象から漏れていた企業・ブランドが実はNo.1だった」「未知の有力企業が存在した」といった可能性を排除する必要があり、このためには、競合の網羅的なリストが必要になります。網羅が難しい場合も、最低限、肩を並べる可能性のある規模の企業・ブランドを抜け漏れなく抽出するロジックが必要になります。

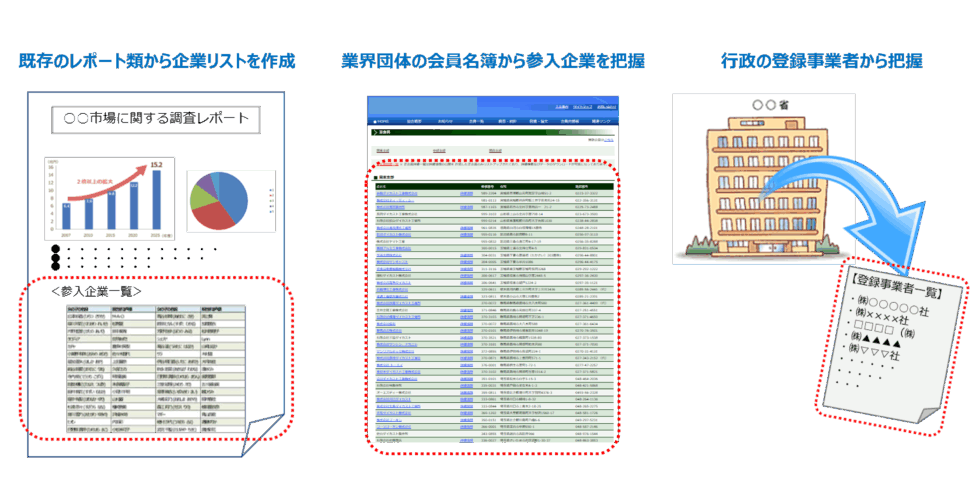

競合をリストアップするオーソドックスな手法としては、以下の3つがあります。

1.既存の公開資料、データ、ランキング

2.業界団体等が公表している会員リスト

3.行政等が公開している登録事業者リスト

もちろん、こうしたリストの探索・作成から我々がご支援することも可能です。一つのリストを参照するのではなく、複数を組み合わせ、その顔ぶれや各社の事業規模等を評価・検証して、抜け漏れのない、客観的に妥当な調査設計を志向します。

業界調査系のNo.1調査では、これに加えて「競争相手は誰か?」つまり「誰と比較してNo.1なのか」についても入念な整理が必要になります。

競争相手を抜け漏れなく把握し、同じ土俵に乗せなければ、自信をもって「No.1」とは言えない、と我々は考えています。

事実、我々にご相談いただく業界調査系のNo.1調査は、この点がネックとなり、ご提案に至らないケースもあります。「比較対象から漏れていた企業・ブランドが実はNo.1だった」「未知の有力企業が存在した」といった可能性を排除する必要があり、このためには、競合の網羅的なリストが必要になります。網羅が難しい場合も、最低限、肩を並べる可能性のある規模の企業・ブランドを抜け漏れなく抽出するロジックが必要になります。

競合をリストアップするオーソドックスな手法としては、以下の3つがあります。

1.既存の公開資料、データ、ランキング

2.業界団体等が公表している会員リスト

3.行政等が公開している登録事業者リスト

もちろん、こうしたリストの探索・作成から我々がご支援することも可能です。一つのリストを参照するのではなく、複数を組み合わせ、その顔ぶれや各社の事業規模等を評価・検証して、抜け漏れのない、客観的に妥当な調査設計を志向します。

3.調査手法 ~MDBのデスクリサーチ+ヒアリング~

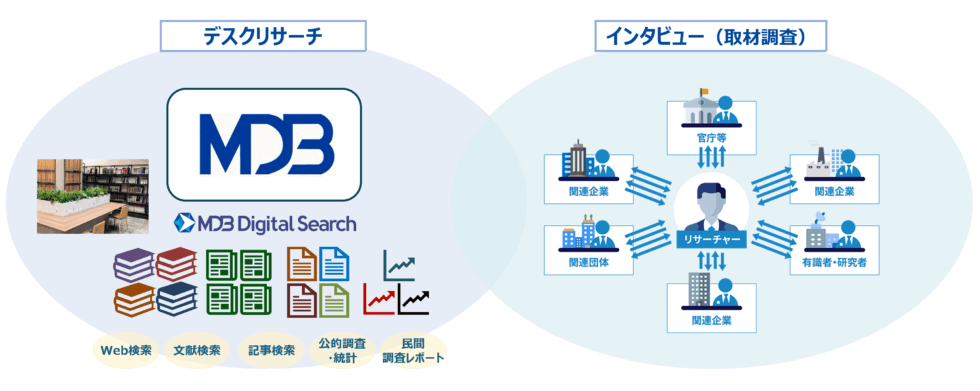

競争相手のリストを作成できたとして、こうした既存情報もなく、定量調査も難しい領域の調査をどのように行うのか。これは、業界調査的な手法、つまりデスクリサーチ(公開情報の探索)と業界関係者への取材調査の組み合わせによって検証調査を行います。

当社ではビジネス情報ライブラリー「MDB(マーケティング・データ・バンク)」事業を約40年手掛けており、ビジネス・マーケティング資料、文献、雑誌、各種データベースなどの公開情報の収集・分析の知見とノウハウを有しています。

さらに、参入企業や関連企業(サプライヤー、商社、代理店等々)、業界団体などの有識者に対する取材調査も組み合わせて調査・検証を行い、競合先の実績などの推定・推計を進めていきます。

対象の業界やテーマ、調査内容によって、調査手法の組み合わせ方や考え方にも工夫が必要になりますが、これまでの実績も踏まえ、我々が最適な調査設計をご提案いたします。もちろん「不当表示」とならないために定められている「客観性」に十分留意しつつ、恣意性を排除して調査を推進します。

当社ではビジネス情報ライブラリー「MDB(マーケティング・データ・バンク)」事業を約40年手掛けており、ビジネス・マーケティング資料、文献、雑誌、各種データベースなどの公開情報の収集・分析の知見とノウハウを有しています。

さらに、参入企業や関連企業(サプライヤー、商社、代理店等々)、業界団体などの有識者に対する取材調査も組み合わせて調査・検証を行い、競合先の実績などの推定・推計を進めていきます。

対象の業界やテーマ、調査内容によって、調査手法の組み合わせ方や考え方にも工夫が必要になりますが、これまでの実績も踏まえ、我々が最適な調査設計をご提案いたします。もちろん「不当表示」とならないために定められている「客観性」に十分留意しつつ、恣意性を排除して調査を推進します。

4.悩んだときは…

今回は、業界調査系No.1調査の調査手法と調査設計のポイントについてご紹介しました。

対コンシューマーの定量調査に比べると、こうした手法はあまり一般的ではないため、ピンと来ない方も多いかと思います。事実、こうした業界調査系アプローチは個別性の高い調査設計となるため、スタンダードな形を語るのが難しい領域と言えます。

既存情報の限られたBtoB商材や、ニッチな製品・サービスのNo.1マーケティングをお考えの場合、または「こういうテーマで調査できるのか?」といったお悩みをお抱えの場合は、まずお問い合わせいただくのが手っ取り早いかもしれません。類似の実績等も踏まえ検討させていただきます。

次回は、本コラムシリーズの最終回として、当社が手掛けるNo.1調査の強みや特色についてご紹介いたします。

◆第5回 「日本能率協会総合研究所のNo.1調査の強み」はコチラ

対コンシューマーの定量調査に比べると、こうした手法はあまり一般的ではないため、ピンと来ない方も多いかと思います。事実、こうした業界調査系アプローチは個別性の高い調査設計となるため、スタンダードな形を語るのが難しい領域と言えます。

既存情報の限られたBtoB商材や、ニッチな製品・サービスのNo.1マーケティングをお考えの場合、または「こういうテーマで調査できるのか?」といったお悩みをお抱えの場合は、まずお問い合わせいただくのが手っ取り早いかもしれません。類似の実績等も踏まえ検討させていただきます。

次回は、本コラムシリーズの最終回として、当社が手掛けるNo.1調査の強みや特色についてご紹介いたします。

◆第5回 「日本能率協会総合研究所のNo.1調査の強み」はコチラ

No.1立証・検証調査についてのお問い合わせ先

株式会社日本能率協会総合研究所 経営・マーケティング研究部(担当:池田・稲富)

TEL:03-3578-7607

E-mail:info@jmar.biz

TEL:03-3578-7607

E-mail:info@jmar.biz

株式会社日本能率協会総合研究所について

株式会社日本能率協会総合研究所は、お客様の課題解決を使命とする日本能率協会グループの調査・研究機関として、専門性に裏打ちされた確かなリサーチを提供しています。インターネット調査、紙媒体(郵送・FAX)調査などさまざまなリサーチを民間企業や大学、公共機関のお客様に長年ご利用いただいております。