「売上No.1」「顧客満足度No.1」は、現在も有効なマーケティングの手段ですが、昨今は不適切な検証調査の実態が報道でも明らかとなり、「No.1」に向けられる世間の眼差しは厳しさを増しています。そして、その調査には合理的な根拠や透明性、公平性が厳しく問われる状況となっています。

ここでは、「No.1マーケティング」を効果的なものとするためのポイントや留意事項について、コラムシリーズとしてご紹介します。

第1回では、No.1マーケティングを取り巻く環境やその効果をご紹介します(2025年時点のアップデートを含みます)。貴社のプロモーションやブランディングに活かす調査の実施・検討にお役立ていただけると幸いです。

1.No.1マーケティングとは

各種マス広告や街頭、電車内の広告などで「売上No.1」「顧客満足度No.1」「世界初」「国内最大」といった表示を毎日のように目にすることができます。

ご存じのように、「No.1マーケティング」とは「供給する商品・サービスの内容の優良性等を一般消費者に訴求するために、広告等でNo.1表示(日本一、世界初など)を活用したマーケティング活動」を指します。「最大級表現」「最上級表示」とも呼ばれます。

ご存じのように、「No.1マーケティング」とは「供給する商品・サービスの内容の優良性等を一般消費者に訴求するために、広告等でNo.1表示(日本一、世界初など)を活用したマーケティング活動」を指します。「最大級表現」「最上級表示」とも呼ばれます。

2.「No.1」が持つ力とリスク

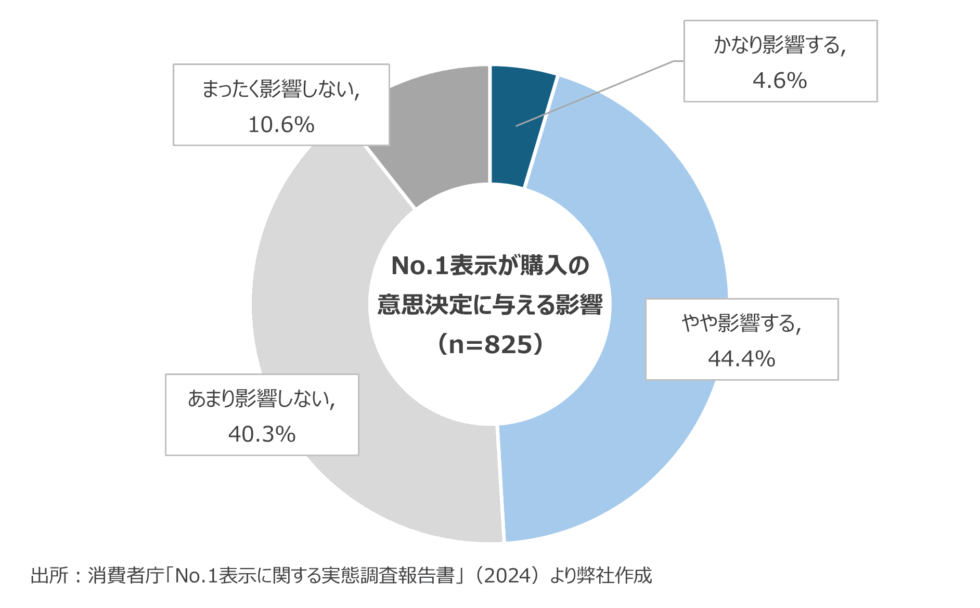

「No.1」が消費者に与えるインパクトは大きく、今もなお強力な訴求手段として使われています。2024年に消費者庁が実施した調査では、「No.1」表示等を見たことがある消費者のうち、約5割が購入の意思決定に「かなり影響する」または「やや影響する」と回答しています。

しかし、昨今の報道でも知られているとおり、根拠が不十分な「No.1」が、景品表示法違反として措置命令や高額な課徴金の納付命令が下されるケースも散見されます。ネガティブな情報はSNSで瞬時に拡散される時代であり、恣意的で曖昧な「No.1」表示はブランド価値を損なうリスクが伴うことも忘れてはいけません。

<No.1表示関連の課徴金納付命令の事例>

・発電機器の販売・施工事業者:約1億円

・オンライン家庭教師サービス:約6,000万円

しかし、昨今の報道でも知られているとおり、根拠が不十分な「No.1」が、景品表示法違反として措置命令や高額な課徴金の納付命令が下されるケースも散見されます。ネガティブな情報はSNSで瞬時に拡散される時代であり、恣意的で曖昧な「No.1」表示はブランド価値を損なうリスクが伴うことも忘れてはいけません。

<No.1表示関連の課徴金納付命令の事例>

・発電機器の販売・施工事業者:約1億円

・オンライン家庭教師サービス:約6,000万円

3.No.1マーケティングの効果

このような状況下ではありますが、No.1マーケティングは、今なお強力なマーケティング手段の一つであると言えます。

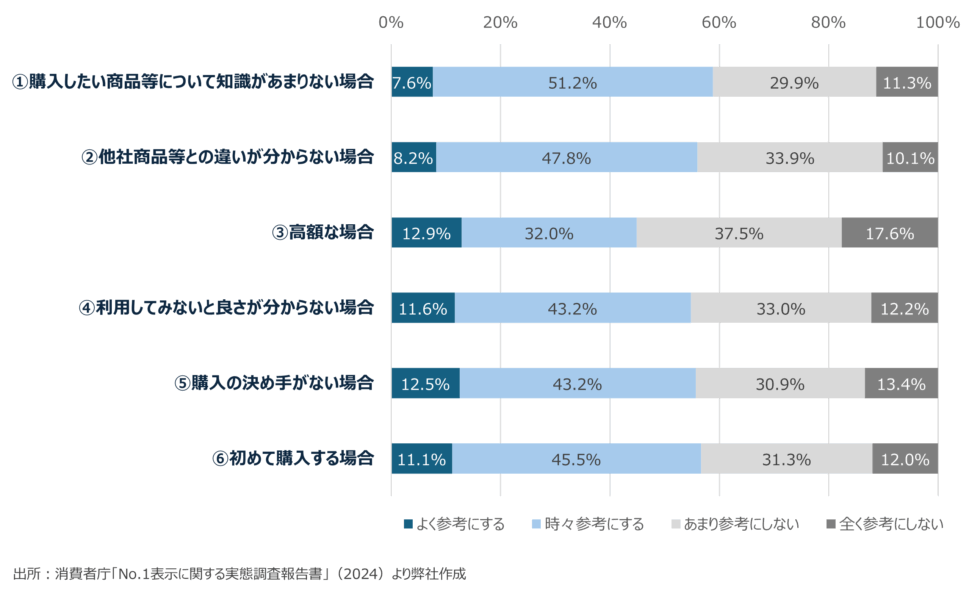

先述の消費者庁の調査では、6つのシチュエーション別に「No.1」表示等をどの程度参考にするかを尋ねており、商品・サービスが「③高額な場合」を除く5つのシチュエーションにおいて、「よく参考にする」「時々参考にする」と回答した人が合計50%を超えています。なかでも「①購入したい商品等について知識があまりない場合」では合計58.8%と比較的高い水準にあり、「No.1」は現在も消費者の購買行動に一定以上の影響を及ぼしている、と考えられます。

例えば、日本で一番高い山を尋ねると、ほとんどの人が「富士山」と答えられますが、2番目に高い山が北岳(山梨県南アルプス市)であることはあまり知られていません。つまり、「No.1」「第1位」は強いインパクトを残しますが、2番手以降はそう簡単には記憶に残らない、ということが言えると思います。そして、もし「No.1」「第1位」と言える要素があるならば、積極的に発信することで認知もされやすい、ということも言えそうです。

先述の消費者庁の調査では、6つのシチュエーション別に「No.1」表示等をどの程度参考にするかを尋ねており、商品・サービスが「③高額な場合」を除く5つのシチュエーションにおいて、「よく参考にする」「時々参考にする」と回答した人が合計50%を超えています。なかでも「①購入したい商品等について知識があまりない場合」では合計58.8%と比較的高い水準にあり、「No.1」は現在も消費者の購買行動に一定以上の影響を及ぼしている、と考えられます。

例えば、日本で一番高い山を尋ねると、ほとんどの人が「富士山」と答えられますが、2番目に高い山が北岳(山梨県南アルプス市)であることはあまり知られていません。つまり、「No.1」「第1位」は強いインパクトを残しますが、2番手以降はそう簡単には記憶に残らない、ということが言えると思います。そして、もし「No.1」「第1位」と言える要素があるならば、積極的に発信することで認知もされやすい、ということも言えそうです。

4.有意義なNo.1マーケティングに向けた留意点

「No.1」は強力なマーケティング手段である一方、「誠実さ」「公平さ」「透明性」などを欠いた検証調査を行ってしまうと多大なリスクが生じます。

実際に措置命令や課徴金納付命令が下されたケースでは、

◆恣意的に、競合に当たる製品・サービスを除外した調査設計だった

◆実際に商品・サービスを利用したことがない対象者に満足度を尋ねていた

といった、公平性・中立性を欠いた不適切なリサーチによって「No.1」に仕立てている事案が確認されます。

対象・評価軸・手法を丁寧に検討し、根拠や公平性を説明できるようにすること。これが現在の「No.1マーケティング」に求められる基本姿勢であり、大前提だと言えるでしょう。

そして、こうしたNo.1表示は一般消費者に提供される商品・サービスで目にする機会が多いと思いますが、例えばPOSデータなどが存在しないカテゴリーの商材やBtoB商材でもJMARではNo.1調査を手掛けています。あの「世界記録」認定のためのリサーチも手掛けています。

とはいえ、「No.1」と表示できるなら何でもOK、と考える人は少ないでしょう。

自社の何が「No.1」なのか、そして「No.1」の重みをどう有効に活用するか。それがブランド成長のカギになります。自社のブランド戦略などとの整合性・親和性も考慮して、かつわかりやすい訴求にすることで、より効果的に、好印象を与えることができます。

次回以降は、そんな効果的なNo.1マーケティングのための調査の留意点等について、ご紹介していきます。

◆第2回 「何のためのNo.1マーケティング?」はコチラ

実際に措置命令や課徴金納付命令が下されたケースでは、

◆恣意的に、競合に当たる製品・サービスを除外した調査設計だった

◆実際に商品・サービスを利用したことがない対象者に満足度を尋ねていた

といった、公平性・中立性を欠いた不適切なリサーチによって「No.1」に仕立てている事案が確認されます。

対象・評価軸・手法を丁寧に検討し、根拠や公平性を説明できるようにすること。これが現在の「No.1マーケティング」に求められる基本姿勢であり、大前提だと言えるでしょう。

そして、こうしたNo.1表示は一般消費者に提供される商品・サービスで目にする機会が多いと思いますが、例えばPOSデータなどが存在しないカテゴリーの商材やBtoB商材でもJMARではNo.1調査を手掛けています。あの「世界記録」認定のためのリサーチも手掛けています。

とはいえ、「No.1」と表示できるなら何でもOK、と考える人は少ないでしょう。

自社の何が「No.1」なのか、そして「No.1」の重みをどう有効に活用するか。それがブランド成長のカギになります。自社のブランド戦略などとの整合性・親和性も考慮して、かつわかりやすい訴求にすることで、より効果的に、好印象を与えることができます。

次回以降は、そんな効果的なNo.1マーケティングのための調査の留意点等について、ご紹介していきます。

◆第2回 「何のためのNo.1マーケティング?」はコチラ

No.1立証・検証調査についてのお問い合わせ先

株式会社日本能率協会総合研究所 経営・マーケティング研究部(担当:池田・稲富)

TEL:03-3578-7607

E-mail:info@jmar.biz

TEL:03-3578-7607

E-mail:info@jmar.biz

株式会社日本能率協会総合研究所について

株式会社日本能率協会総合研究所は、お客様の課題解決を使命とする日本能率協会グループの調査・研究機関として、専門性に裏打ちされた確かなリサーチを提供しています。インターネット調査、紙媒体(郵送・FAX)調査などさまざまなリサーチを民間企業や大学、公共機関のお客様に長年ご利用いただいております。